The following article is from 燃烧的岛群 Author 群主飞龙贵盈配资

本文是"燃烧的岛群"第 1458 篇原创文章,作者群主飞龙。

全文共约 6200 字,配图 23 幅,阅读需要 16 分钟,2025 年 9 月 28 日首发。

本文收录在"坦克战史"专辑

注:本系列文章在收集整理资料时参考了众多中外资料,如"缅甸 1942 "、"缅甸 1944 "、"洛阳 1944 "等篇章的坦克战资料大量参考了徐帆、甄锐所著《钢铁抗战——中日装甲兵全史》;"吕宋 1945 "等篇章参考了王法所著《木诺兹之战——日军第 6 战车联队的覆灭》(原载于《海陆空天惯性世界》2011 年第 12 期,以及王法所著《困兽之斗:日军第 7 战车联队的覆灭》(原载于《现代兵器》杂志 2016 年底 4 期);在中国抗日战场和太平洋岛屿作战中的许多坦克战细节参考了青梅煮酒所著《太平洋战争》(1-10 册),与中国军队装甲部队相关的部分内容参考了甄锐所著《抗日战争中国军队坦克装甲图鉴》。以上书籍均为国内正式出版并可在许多平台购买。

在此一并感谢原著作者和许多无法列明的原始资料提供者!

接上期(第 1433 篇)

1925 年 5 月 1 日,根据日本陆军的裁军计划,位于千叶县的步兵学校设立了教导战车队,8 日,陆军兵器厂向教导战车队拨调入重战车"惠比特" A 型 1 辆、轻战车"雷诺" FT-17 型数辆、轿车和自动货车各 1 辆、挎斗摩托车 2 辆,7 月 29 日,又将换装部分修理完成的战车配属给教导战车队。

图 1. 1925 年日本陆军组建了第一战车队和步兵学校战车教导队,装备坦克为进口的法制雷诺 NC 型坦克和英制 MKA 型坦克。照片中带头的两辆坦克为英制 MKA 型坦克,第 3 辆似乎是一辆法国制"雷诺" FT-17

图 2、3、4. 日本陆军使用英国造 Mk. A "惠比特犬"中型坦克进行训练

图 5. 拍摄于富士山脚下福冈县春日市街上的一辆"惠比特犬"坦克,后方还有一辆雷诺 FT-17

1933 年 8 月 1 日,陆军部将久留米第 1 战车队、习志野第 2 战车队以及千叶陆军步兵学校教导战车队进行强化扩编为战车第 1 联队和战车第 2 联队,分别配属给陆军第 12 师团和第 1 师团。其中战车第 2 联队下特设了一个练习部(队长由涉谷安秋中佐担任),由教育总监领导,这些装备促进了千叶陆军步兵学校开展了与战车有关学术研究及教学工作,并担当新式国产装甲兵器的实用试验评估。

战车部队设立之初,日本陆军尚未建立兵种层面的完整体系,直到 1939 年纳粹德国对波兰发起闪击战后,陆军才认识到装甲部队的实用性,着手研究设立陆军装甲部队(日方称"机甲部队")的统筹机构。1941 年 4 月 10 日,根据日本军部《敕令第 405 号》的要求,正式设立"陆军机甲本部"作为陆军省的直属单位。机甲本部的职能包括机甲部队和骑兵部队的专门教育,相关学校的管辖,机甲兵器、附属兵器和燃料的研究等等。至 1945 年 11 月 26 日,根据陆军省"第 56 号令",机甲本部被废除。

1936 年 8 月 1 日,陆军省在房总半岛千叶县的习志野陆军骑兵学校内设立了"陆军战车学校",人员由原陆军战车第 2 联队练习部、下士候补人员队、教导队及练习队组成,首任校长由步兵第 30 旅团的旅团长安冈正臣少将担任。同年 12 月 1 日,陆军战车学校正式迁移至千叶县千叶市黑沙町,成为陆军第一所专门教授战车知识的军事学校。

千叶战车学校的基本任务是对战车部队所必须的一些基础科目以及通信和整备技术进行教育和研究,这与后来成立的四平(公主岭)战车学校更偏重于战车的战术和射击技术实施教育研究和演练训练有所区别。此后,日本陆军又陆续设立了公主岭陆军战车学校(后改称四平陆军战车学校)、陆军少年战车兵学校和陆军机甲整备学校,加上陆军骑兵学校从事轻装甲车战车兵的训练和培训,一共有 5 所专门院校。

贵盈配资

贵盈配资

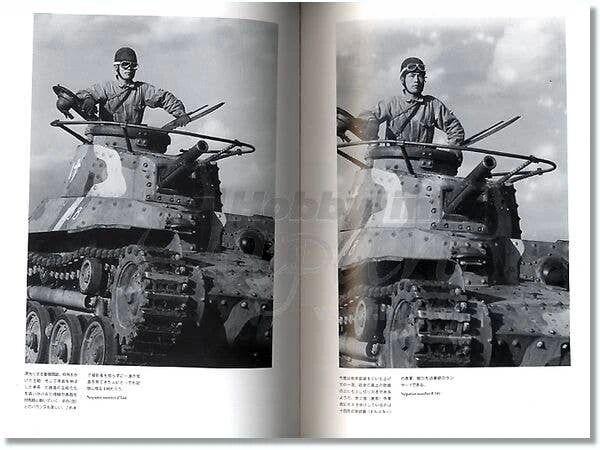

图 6. 千叶战车学校位于日本本土,环境相对安全,因此拍摄了大量的训练照片,本照片扫描自一份日文书刊,分别是一名车长的两张照片,座驾为一辆九七式中战车初期版

图 7. 战车学校的训练场景照片

成立之初,千叶战车学校的教师和士官都来自日军一线战车部队,各战车联队和战车大队不断抽调军官、准士官、下士官和士兵到战车学校培训学校,战车兵要在此训练 6 个月,机械学的课程则要学习 8 个月。

1938 年 2 月,首任校长安冈正臣调任关东军第 1 战车团团长,校长由第 10 军参谋长田边盛武少将接任。

1939 年 12 月,千叶战车学校开始设立学生队,招收陆军的现役下士官入校,开始对第 1 期 150 名学员授课,另外在战车学校内设立了材料厂供战车学生队实习。学生队的职务包括学生队长、学生队中队长、学生队附、准士官、下士官和判任文官。学生队长的任命由校长指定,负责管理学生的教育。中队长由学生队长指定,负责具体的教育任务。队附由上级军官指定,负责各项日常业务。准士官、下士官和判任文官也由上级军官指定,负责辅助教育及从事初级技术的相关事务。

图 8. 演练中的一辆九七式中战车,车身侧面带有编号 122,炮塔上的战车炮缺少炮管,可能是一门假炮,炮塔上的战车兵手持指挥旗

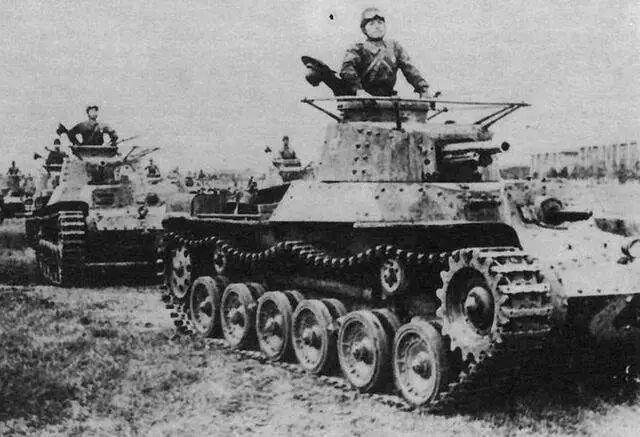

图 9. 千叶战车兵学校的学员驾车参与演习的留存照片

1939 年 8 月 1 日,为了应对在中国东北可能与苏军发生大规模装甲作战的可能性,日本陆军将公主岭陆军步兵学校内设立的战车教导队分离出来,在公主岭的怀德地区成立了"公主岭陆军战车学校",通称号为"满洲第 583 部队"。由于为了区别两所专门的战车学校,位于本土千叶县的战车学校便改称为"千叶陆军战车学校"。

另外一个原因是千叶陆军战车学校的训练场地面积狭小,无法满足战车大规模军事训练和演习所需,公主岭战车学校选址在吉林公主岭怀德办学可以提供更好的训练场地,公主岭战车学校并不隶属于日本关东军,而是隶属于日本陆军教育总监部管辖。怀德这里原本是东北军公主岭初级参谋军官学校旧址,日本关东军对这里略加改扩建就投入使用,受日本关东军在"诺门坎战役"战败的影响,这所学校主要研究如何突破苏联边境要塞防御,以及针对苏军装甲部队的作战,毕业生也主要被分配至日本关东军和中国派遣军作战序列中。

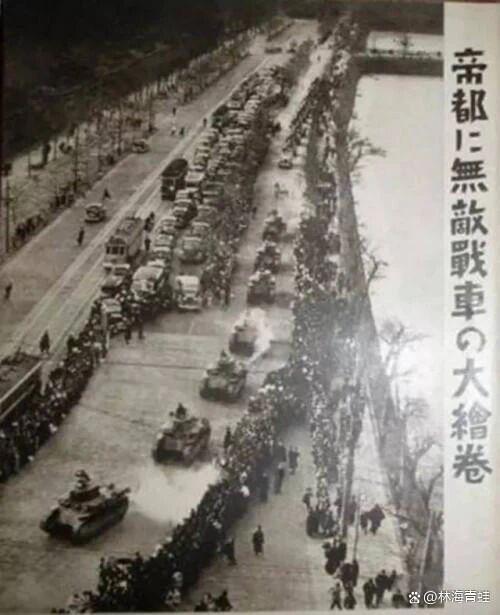

图 10、11. 1939 年初在日本东京举行的战车大博览会场景

1939 年初,为了炫耀侵华战争以来的作战成果,振奋日本国民的精神,日本军方在东京举办了为期一周的《战车大博览会》,时任陆军战车学校教导队长的细见惟雄大佐指挥学校装备的各型战车、牵引车、自动货车等机械化部队开上东京街头。沿途有数万民众争相观看,震耳欲聋的轰鸣声、狂热民众的欢呼声、广播车播放的《皇军将士感谢之歌》等声音交织在一起,场面蔚为壮观,《朝日新闻》等报刊大肆进行了报道,与《战车大博览会》同时举行的还有《战车大演讲会》,细见惟雄也以《由实战之经验来看战车》为题进行了演讲。

根据 1940 年 2 月 5 日日本陆军省发布的告示中记载,当年陆军战车学校的计划招生人数为 230 名,年龄为 1922 年 4 月 2 日 -1925 年 4 月 1 日出生的高等小学校毕业的青年,考试项目包括日语、数学、地理、历史等。同年 4 月 4 日,陆军战车学校的部分学员参加了在大坂地区举行的日军机械化部队大演习。12 月 21 日,参加了在东京举行的"纪元 2600 年纪念机械化部队大游行"。

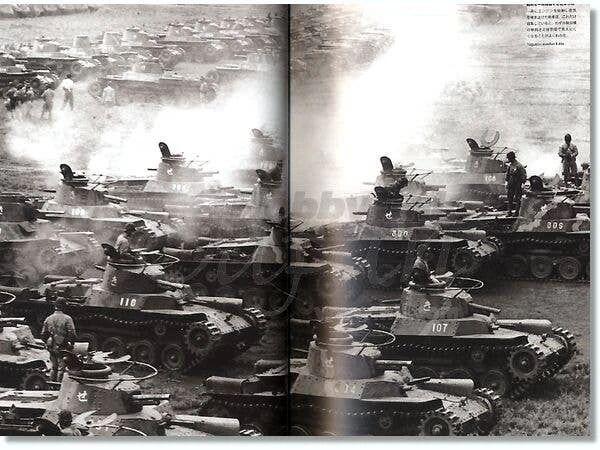

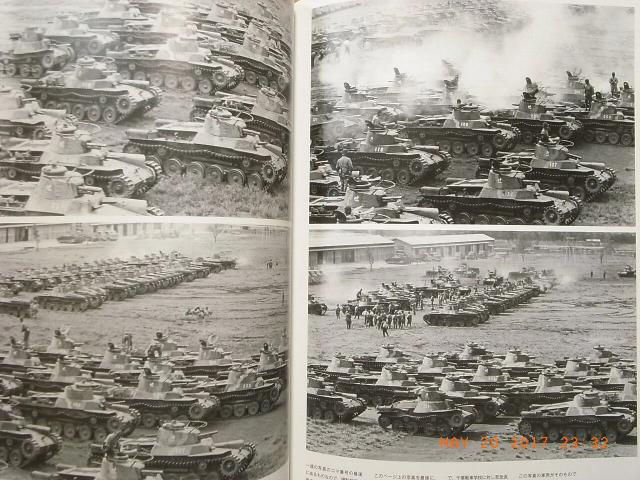

图 12、13. 千叶陆军战车学校组织的战车机群演练,可以看到每辆战车炮塔侧面均带有日本假名,这些是战车学校教导队不同分队的标识,也是判断战车归属的一个特征,除了假名标识所属分队外,还有车体上喷绘的三位数的编号

图 14、15. 千叶战车学校的战车侧面细节照片

1941 年,战车学校不再教授机械学方面的课程,改由在东京成立的日军机甲整备学校(由陆军汽车学校改名)负责授课。同年 12 月,陆军机甲本部设立后,千叶陆军战车学校改隶于机甲部,并将教育内容与其他学校做了区分,陆军骑兵学校负责轻装甲车教育、千叶战车学校负责中型和重型战车教育,四平战车学校(由公路岭战车学校迁移至四平并改称)负责综合装甲科目教育。同时为了储备和训练战时后备力量,还在千叶战车学校内另外开设了"陆军少年战车兵学校"贵盈配资,专门培养青少年后备战车兵。

1944 年 7 月,由于日军面临的战局急剧恶化,千叶陆军战车学校的下士官候补队被改编为干部候补生队,教育课程与其他学校分管,教育重点也改为中战车和重战车的教育。7 月 6 日,根据"甲第 76 号令"的要求,新编成战车第 4 师团,下辖战车第 28、29、30 联队,其中战车第 28 联队就是以千叶战车学校教导队和材料厂的一部分为基础编成。同时,千叶战车学校也暂停了教育业务。

图 16. 1945 年在日本本土千叶县投降的战车联队,原图标识为战车第 4 师团,根据投降地点推测,这支部队可能就是千叶战车学校教导队改编而成的战车第 4 师团第 28 联队

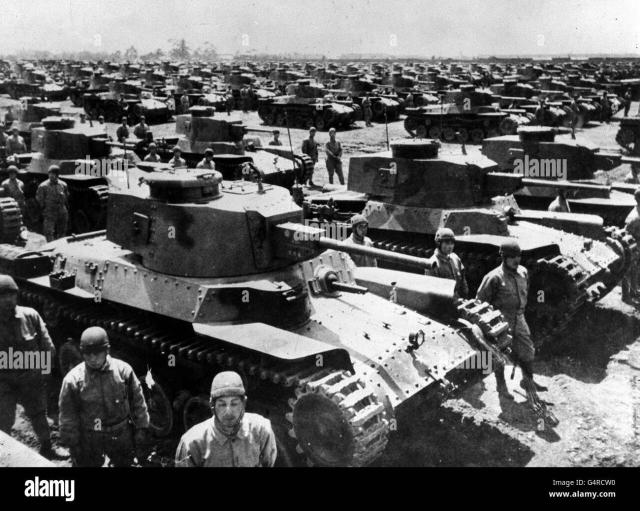

图 17. 投降时刻的战车第 4 师团,前排大多数是一式中战车,特征是与九七式中战车类似的 47 毫米战车炮、焊接而非铆接的装甲板,以及平直的车体前挡板,后排是经典的九五式轻战车,靠近镜头处的一辆是全履带式的一式装甲运兵车,从装备和训练上来说,这支装甲部队堪称旧日本陆军的装备巅峰

1945 年 3 月,鉴于日军在本土以外战场的败局已定,陆军省下令将四平陆军战车学校的教职员工调任到千叶陆军战车学校重新开课,培训日军本土决战的战车兵力量。直至日本投降,千叶陆军战车学校才解散。

从 1936 年到 1945 年,千叶战车学校共有 7 任校长,分别是:

安冈正臣少将:1936 年 8 月 1 日 -1938 年 2 月 14 日

田边盛武少将:1938 年 2 月 15 日 -1939 年 10 月 2 日

冈田资少将:1939 年 10 月 14 日 -1940 年 9 月 23 日

井上芳正少将:1940 年 9 月 24 日 -1941 年 12 月 4 日

岩仲义治少将:1941 年 12 月 5 日 -1943 年 6 月 9 日

当山弘道少将:1943 年 6 月 10 日 -1944 年 12 月 21 日

来岛则和大佐:1944 年 12 月 22 日 - 闭校

战车兵的招录以及基本训练

20 世纪 30 年代的日本,会驾驶汽车的人很少,战车部队在招募新兵入伍时首选拥有驾驶执照的青年男子,其次才是选择有初中或者高中学历,因为初高中学生在机械方面更有天赋且有物理知识功底,对驾驶战车有所帮助。

新兵会被分配到战车联队进行为期半年的训练,从战车的驾驶学起,一直到射击、通信和车辆维修等技能,并且所有战车兵都要接受常规的步兵训练。

每名战车兵通常要学习 4 个不同岗位的技能包括驾驶员、 炮手、无线电手和修理员。在如此短的时间内想要熟练掌握这些复杂的技能是不太可能的。因此,军校会根据他们的才能、特长和综合表现将其分配到战车分队的具体岗位上,让其接受更多训练,发挥其特长优势。

图 18. 准备驶入一处中国城市城墙的八九式中战车,炮塔左后方有一个樱花状的标识,这是战车第 1 大队(原久留米战车第 1 联队改称,并于 1938 年 7 月改编为战车第 7 联队)第 3 中队的标识

图 19. 前景的九四式轻装甲车车体前方右侧富士山状的标识,左侧用假名加数字" 21X "代表车体序号,这是独立轻装甲车第 2 中队的标识(1937 年 7 月 27 日在第 1 军内编成,1939 年 11 月 30 日改编为战车第 13 联队,中队长藤田实彦少佐、前田义忠大尉)。背景中还有一辆八九式中战车和另一辆九四式轻装甲车,这些显然都是侵华战争期间的场景描绘,从与中战车的混搭来看很可能是改编后的战车第 13 联队

日军战车兵的训练从机械学和发动机原理学起。由于当时大部分日本人对车辆发动机都没什么经验,所以课程从最为基础的"这是发动机,这是油门踏板"开始学起。经过大约 1 个月时间的训练,新兵们对汽车和战车的驾驶才能达成合格成绩。战车兵们也要接受手枪、步枪、轻重机枪和战车炮的射击训练。但学员们的主炮射击训练仍然是非常有限的。尽管炮手会在服役期间接受额外的炮术训练,但远达不到优秀的标准。维修训练则非常全面,此外新兵还要学习基础的无线电操作和旗语知识。

战车兵基本着装以及武器配备

战车兵的夏季军服是草绿色连体套装,左胸有 1 个口袋。冬季的保暖军装则带有毛领,在胸口和腿部都有口袋。九二式战车兵头盔带有草绿色的帆布,头盔里面有缝制内衬。冬季头盔上覆盖着皮革,还有两个护目镜。

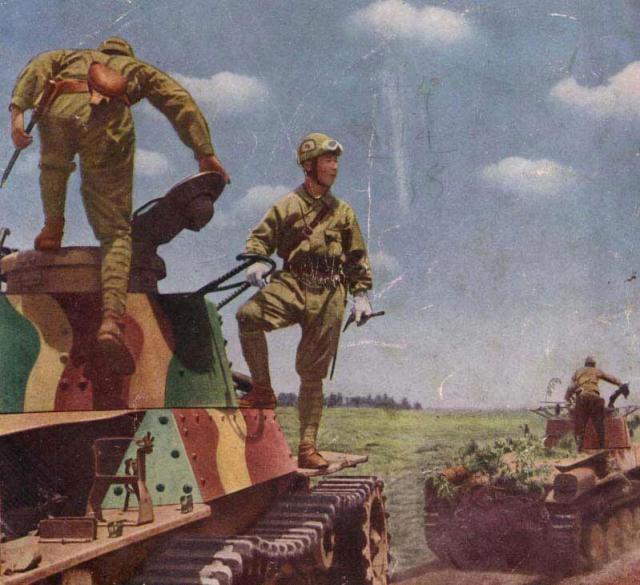

图 20. 在侵华战场上曾经耀武扬威的日军战车,照片已经上色,可见两辆均为日军九七式中战车,战车兵携带军刀和俗称"王八盒子"的配枪

除非过于寒冷,否则战车兵配发的都是棕色皮革带绑带的皮靴及淡棕色的绑腿。通常情况下,特别是在热带地区作战时,都只穿标准的野战制服。

每名战车兵都配发 1 支南部九四式手枪,同时附带一个棕色皮革制手枪套、皮腰带以及皮肩带,手枪套佩戴时一般位于右臀。一般也会在战车中携带 1 至 2 支明治三十八年友坂式步骑枪及适量的手榴弹。假如出于各种原因导致战车兵不得不弃车时,战车上的机枪可拆卸下来用于步行作战。

图 21. 南部九四式 8 毫米手枪,设计者为南部麒次郎,1934 年定型,发射 8*22 毫米南部手枪弹,弹匣容量仅 6 发,有效射程 50 米。因尺寸相对较小,主要是配发给指挥官、飞行员以及航空人员使用的防身手枪,在后期的太平洋战场上也有少量配发给战车的车长

图 22. 电影《硫黄岛来信》中使用的九四式手枪,为了避免丢失还有一根绑绳

图 23. 明治 38 年 ( 1905 年 ) 友坂式步骑枪,保存在中国军事博物馆,由于该枪相对较短,适合存放在战车内备用

- 未完待续,敬请期待!-

- 给本站投稿只需要输入关键词"投稿" -

- 加入粉丝群,只需输入关键词"加群" -

如果你觉得本站不错,欢迎关注、收藏、转发三连击!

贵盈配资

贵盈配资

华泰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。